黄油与面包回应标价15元收款19元 定价争议引热议

- 热点资讯

- 2025-04-01 21:30:22

- 34

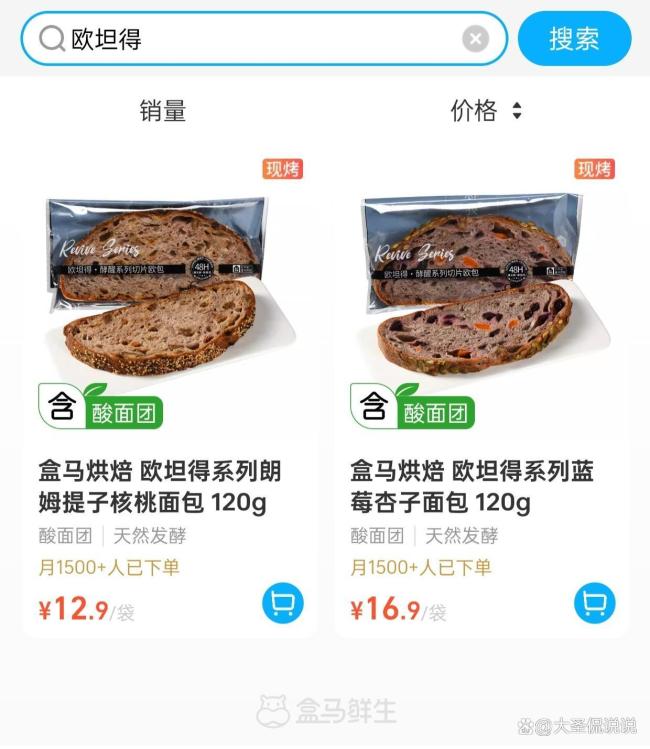

一片面包引发的舆论海啸。北京白领李女士在盒马门店拿起一款看似普通的吐司,结账时发现这片标价16.9元的面包竟比星巴克咖啡还贵。她随手拍下的视频在社交媒体上引发了现象级传播。截至发稿,#盒马面包刺客#话题已突破2.3亿阅读量,这场关于“面包自由”的讨论,正在撕开当代消费社会的隐秘伤口。

4月1日午后,朝阳大悦城盒马鲜生烘焙区,金黄色的面包柜里陈列着各式欧式面包。一款标注“北海道吐司”的产品以独立包装呈现,每片厚度约2厘米,包装上醒目的16.9元价格标签让不少顾客驻足迟疑。有消费者现场测算:购买整袋6片装需支付101.4元,相当于每500克售价高达138元,远超同类型面包市价3-5倍。

企业自由定价的边界成为争议焦点。“觉得贵可以不买”的官方回应将盒马推上风口浪尖。法律专家指出,根据《价格法》第六条,商品价格应遵循公平、合法和诚实信用原则。但具体执行中,高端超市的“精品溢价”长期处于灰色地带。例如,同款巴黎贝甜可颂在普通超市售9元,在盒马标出18元,消费者是否在为环境体验买单?

网友@面包杀手制作的对比图显示,同规格桃李醇熟吐司(400g)售价仅12.8元,折合每片1.6元。“在盒马买6片吐司的钱,够我在味多美买整个吐司+两杯奶茶。”

记者走访发现,高价面包普遍采用进口小麦、总统黄油等原料背书,但具体克重标注模糊。某款标价29.8元的“黑松露法棍”实际重量仅120克,换算每500克售价达124元,远超黑松露批发市场价。某连锁烘焙品牌创始人透露,原料成本只占终端价格的15%-20%,真正贵在专业烘焙师的人工和店铺租金。盒马烘焙区的运营成本比普通面包店高出40%,这部分成本最终转嫁给消费者。

在小红书搜索“盒马烘焙”,出现2.8万篇打卡笔记。精致摆盘、网红滤镜下的面包,正在成为中产生活的社交货币。但当“打卡经济”遭遇真实消费场景,心理落差引发反弹。杭州张先生为追求仪式感购买198元/盒的草莓挞,发现“草莓酸涩,挞皮发潮”,拍照上传社交平台后获赞过万,评论中“智商税”成为高频词。

目前《预包装食品标签通则》仅要求标注净含量,未对单位价格展示作强制规定。记者实测发现,盒马APP上部分高价商品采用“份”而非“克”作为计量单位,涉嫌规避价格比对。上海市消保委已关注此现象,拟推动建立“单位价格强制披露制度”,要求商家在显著位置标注每100克/毫升价格,该提案预计年内进入立法程序。

以北海道吐司为例,其宣称使用日本进口“梦之力”小麦粉。记者追踪发现,该面粉经深圳某贸易商进口后,分销给盒马合作代工厂,中间经过三级经销商,每层加价12%-15%。进口面粉:28元/kg;黄油辅料:15元/kg;加工成本:30元/kg;物流仓储:12元/kg;最终成本价:85元/kg;终端零售价:138元/kg(溢价62%)。

盒马烘焙采用OEM代工模式,合作工厂多为区域性食品企业。记者获取的某代工厂生产日志显示,同款吐司在盒马与其他超市的配方完全相同,仅包装尺寸存在差异。内部人士爆料:“给盒马生产的产品会特意切薄15%,这样每片面包看起来更精致,但实质是变相涨价。”

盒马门店的烘焙区采用暖光射灯+原木货架设计,背景音乐分贝精确控制在55-60区间。环境心理学家指出,这种设计能刺激多巴胺分泌,使消费者产生“品质溢价合理”的心理暗示。盒马用户研究显示,在沉浸式购物环境中,消费者对价格的敏感度下降40%,冲动消费概率提升65%。

消费者自发制作“反刺客比价表”,列出同类型商品在不同渠道的价差。消费者购买不透明包装商品后直播开箱,揭露“缩水分装”现象。某500人维权群已向12315提交联名举报信,要求调查定价合理性。企业应对策略演变:冷处理阶段客服机械回复“市场调节价”;话术调整改称“优质优价,欢迎监督”;推出9.9元平价面包线,试图平衡负面形象;聘请律师团队研究《反不正当竞争法》应对可能出现的集体诉讼。

国家发改委价格监测中心已关注高端超市定价现象。上海、北京等地消协启动专项调查。法律界讨论“显失公平定价”是否适用《消费者权益保护法》。

央行数据显示,我国居民储蓄率从2019年的44.6%降至2024年的38.2%,但高端消费支出占比却逆势增长。这种“节衣缩食买奢侈品”的矛盾行为,折射出消费心理的结构性失衡。社会学教授项飚表示:“年轻人愿意花30元买杯咖啡却舍不得买本书,这种消费分级现象值得警惕。”

实体店衰退期叠加疫情期间,商超普遍通过“高频低毛利+低频高毛利”组合维持运营。盒马烘焙部毛利率高达65%,成为补贴生鲜亏损的“现金奶牛”。2024年中国超市百强企业中,63%的净利润依赖非食品类商品,其中烘焙品类贡献率年均增长18%。

区块链溯源技术已在进口食品领域试点,消费者扫码即可查看商品全链路成本。但技术推广面临两大障碍:企业抵制涉及商业机密;溯源系统每年需投入数百万元。

消费者行动指南包括:查历史价,使用慢慢买APP查询商品历史价格走势;比同类价,在盒马与周边超市间进行单位价格换算;查配料表,警惕“进口原料”模糊表述,要求出示报关单。购物中,问克重,要求工作人员现场称重计算单价;看包装,警惕“大包装套小包装”的伪装降价;查日期,临期商品可能暗藏价格欺诈;留证据,拍照留存价签与商品对应关系。购物后,现场交涉,要求按《消法》55条“退一赔三”;平台投诉,同步在12315小程序和黑猫投诉发起维权;媒体曝光,@本地消协及市场监管局官方账号扩大影响。

当16.9元的面包不再只是食物,而成为丈量消费理性的标尺;当“可以不买”的回应背后,折射出企业对市场规律的傲慢误解,这场关于定价权的讨论,实则指向一个更本质的问题:在消费升级的浪潮中,我们究竟在为商品本身付费,还是在为精心设计的心理暗示买单?或许正如法国社会学家鲍德里亚在《消费社会》中的预言:“我们消费的不仅是商品的使用价值,更是其承载的符号意义。”但当我们连一片面包都要为符号价值支付溢价时,是否该警惕这种异化正在吞噬真正的消费自由?

有话要说...